2024年10月24日,海原县和同心县名师工作室成员教学能力培训班(高中生物),在银川市第三十一中学(银川一中健康城校区)举行听评课活动,以及“深度学习”方面的学术交流。本次活动由银川市第三十一中高一年级马慧娟、余佳及高二年级徐宏晓三位老师做课,各位名师工作室成员及我校评委老师高艳红老师评课。

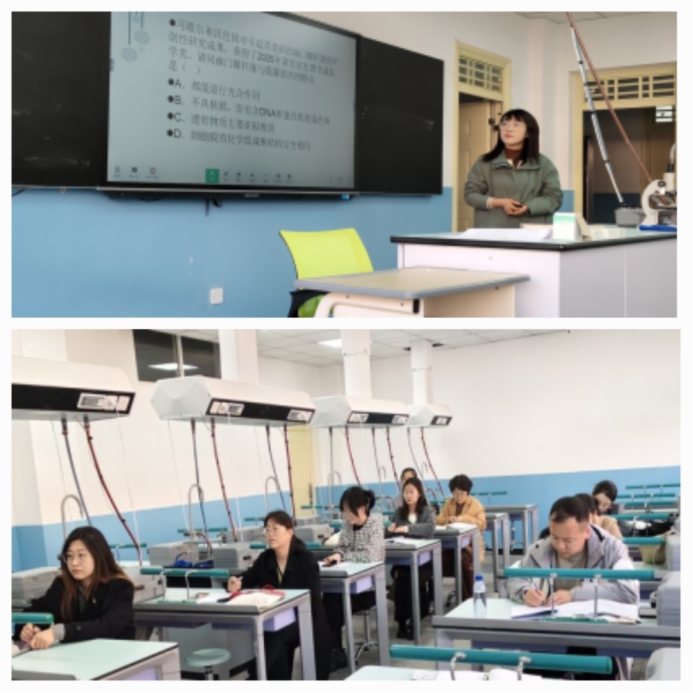

课例观摩

首先,余佳老师以人教版必修一第三章第1节《细胞膜的结构和功能》为题进行授课。整节课设计新颖,从生活中常见鸡蛋开始,学生真实的感受到了细胞膜的存在,充分调动了学生探究新知的积极性。其次,联系实际生活来讲解本节课的难点,使学生更容易理解。磷脂双分子层模型的构建将本节课推向了高潮,小组合作讨论并制作模型,学生互评模型,课堂气氛活跃。最后,学习科学知识,立志科技报国,以社会热点话题“抗癌药物紫醇杉”结束了本节课。

接着,马慧娟老师以人教版必修一第二章第5节《核酸是遗传信息的携带者》一课作为授课展示。马老师以人民网的“全网互动为烈士寻亲”引出本课,并贯穿全文,引发学生的爱国情怀,培养社会责任;又利用任务驱动的方式,设计层层推进的问题串,从核酸的种类及分布入手,接着利用资料,让学生了解核酸是由核苷酸的结构,并进行学科交融,检验学生对知识的掌握;最后,利用模型构建,引发学生的深度思考,培养学生科学思维的能力,潜移默化地涵养了学生的生物学学科核心素养。

最后,徐宏晓老师用人教版选择性必修一第四章第2节《特异性免疫(第1课时)》来展示人体体液免疫的过程。徐老师首先以流感病毒突破人体非特异性免疫防线引发特异性免疫为主要的情景主线,从近期天气变化引发感冒为话题引入本课,用视频展示引起普通感冒的病毒和致死率较高的流感病毒,引导学生思考抗体是如何产生并发挥作用的,进入本节课的重点内容。接着,徐老师用问题串的形式,引领学生通过观看课本图文,在解答问题中逐步建构出体液免疫的概念模型,理解体液免疫的过程,突破重难点。课中,徐老师还插入了“探究抗体是由哪种免疫细胞产生”的实验设计,培养学生的科学思维和科学探究素养。最后,徐老师用流感病毒是原核生物,通过侵入细胞内增值,对于侵入细胞内的病毒,抗体能不能起作用?若不能,机体的特异性免疫又该如何应对?引发学生继续探究的欲望,进入下一节的主动预习环节。

评课议课

做课环节结束后,老师们在生物实验室对三位老师的课进行了深入的讨论和评价,从不同角度对三位老师的课堂进行了详细的分析和讨论。有的老师关注了知识达成的过程,有的老师观察了学生的获取情况,还有的老师关注了教学内容的深度和广度等等。最后,老师们一致认为,三位老师的课都能够应用真实情境搭建课堂,并情境贯穿其中,做到了无情境不教学。教学方法上能够灵活应用,恰到好处的调动了学生的积极性。同时,教师们也真诚的给我们的教学提了可贵的建议,例如:余佳老师的生活小实验,把生物学围观的看不见的变得更加好理解、好感知,但是实验现象的展示环节太过仓促。徐宏晓老师应用逆向思维达成了概念的构建,对于不预习的学生,难度较高。马老师在核酸命名时,可以让学生发现规律,以便理解后记忆,突破难点……这让我们今后在备课时,能更全面的考虑问题。

讨论中,我校及名师工作室教师对生物学中的一些观点、如何夯实学生基础知识、怎样能更好的让学生参与进来等一些列问题,进行了深入细致的交流,双方均表示,此次活动获益匪浅。这对于我校生物学教学有一定的促进作用,我们将在本次活动的基础上,以更加严谨的态度、更加谦和的求学意识及更加尊重生命的观念,去探索生物学的奥妙,带领学生领悟生命的真谛!

活动的最后,由我校郭蓉蓉老师以“核心素养目标下指向深度学习的情景化教学”为主题进行了汇报交流。郭老师从深度学习的发展背景、实现与评价、特征及深度学习中教师的价值这几个方面展开,并将高中生物学情境化教学与深度学习相结合,最终将二者在教学课例展示中落地,使得理论知识与实践相结合,得到了大家的一致认可。

图文:郭蓉蓉 马慧娟 余佳 徐宏晓

编辑:张绒绒

初审:高艳红

终审:米占东