为共促西部基础教育高质量发展,由教育部课程教材研究所、宁夏回族自治区教育厅与北京教育科学研究院联合主办的“京宁教研携手谋创新,跨域联动聚力促提质”联合教研活动顺利举行。作为本次活动的重要组成部分,高中生物学分会场活动于9月29日在宁夏银川一中圆满举办,分会场活动由自治区教研室生物学教研员杨冰主持。

开幕式上,银川一中校长张永宏致欢迎辞。他代表学校向远道而来的北京教科院专家及各校教育同仁表示热烈欢迎,并指出此次活动是京宁两地教育协作的重要实践,旨在共绘教育新蓝图,推动宁夏基础教育质量提升与教师专业成长。

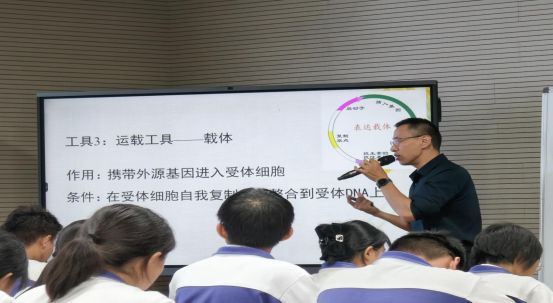

在本次活动中,来自北京四中的张旭博士与银川一中的金雨老师以“同课异构”形式,共同执教了《重组DNA技术的基本工具》一课,两节现场课理念前沿、风格迥异,碰撞出精彩的教学火花。

张旭博士以贴近生活的转基因案例导入,围绕核心问题层层设问,结合学生已有认知进行类比迁移,引导其自主构建知识体系。他注重揭示概念背后的科学原理与命名逻辑,深化学生对内容的理解,有效促进了科学思维的培养。

金雨老师则依托银川一中智慧课堂平台与小组合作机制,以“重组人胰岛素”为贯穿性情境,采用任务驱动教学,遵循“现象观察—问题提出—模型建构—实践验证”的教学路径,引导学生提炼基因工程的核心工具,完成从具体现象到抽象模型再到实际应用的思维进阶,充分体现了生物学科核心素养的育人导向。

课后,两位教师分别进行说课,阐释教学设计思路。北京教育科学研究院基教研中心副主任乔文军对两节课予以高度评价。他指出,张旭与金雨老师的“同课异构”课程虽风格迥异,但均精准落实了课标要求,张旭老师以问题链驱动思维,金雨老师则以数字赋能课堂,实现了“殊途同归”。面对新高考强调开放性、综合性的趋势,乔主任强调教学必须超越机械记忆,转向素养与思维培养;选择性必修模块需注重与必修内容的整合及概念进阶,构建系统知识体系。他特别提醒需保证实验教学的价值与新授课的探索过程,避免因赶进度而流于浅表,最终通过真实情境引导学生理解科学脉络,实现从知识到能力的跨越。

在下午的专题讲座中,乔文军主任以“等级性考试背景下生物学课堂教学中学生思维的培养”为题,结合典型试题案例,深入剖析了考试改革对课堂教学的导向作用。乔主任指出,新高考已带来根本性转变,教师必须摒弃“以不变应万变”的固化思维。面对变革,乔主任强调课堂必须从“知识覆盖”转向“思维发展”。他建议,教学需引导学生从“解题”转向“解决问题”;要强化模型思维,教会学生从具体案例中抽象出核心模型,并能将其灵活应用于新情境。生物学是建立在证据与逻辑之上的科学,他呼吁教师建立学科自信,并严肃指出,教师的专业素养是教学质量的根基,必须持续深度学习,才能避免被劣质教辅资料误导,真正引领学生成长。整场讲座为一线教师指明了应对新高考的核心路径:不再仅仅训练学生答题的“手”,更要深度训练他们科学思维的“脑”。讲座内容贴近教学实际,与会教师反响热烈,均感受益匪浅。

本次京宁联合教研高中生物分会场活动,不仅是一次教学技艺的切磋,更是一次教育智慧的深度碰撞与融合。正如基因工程中的DNA重组,京宁两地的教育交流并非简单的经验移植,而是依托北京优质教育资源,为宁夏本土化教育生态的优化探索新路,共同赋能区域教育高质量发展。

图文:马妍

责编:苏雪静

审核:张德萍